🔸御由緒

「由緒調査書」によると、

創建は天平十七年(745)九月二十五日で、

山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請しました。

末社の天神社は文化五年(1808)に火災で焼失しましたが、

氏子の江角七左衛門が夢のお告げで富籤を購入し見事に当選。

その御利益に感謝し、社殿を再建したと伝わります。

「由緒調査書」によると、

創建は天平十七年(745)九月二十五日で、

山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請しました。

末社の天神社は文化五年(1808)に火災で焼失しましたが、

氏子の江角七左衛門が夢のお告げで富籤を購入し見事に当選。

その御利益に感謝し、社殿を再建したと伝わります。

当社は天平17年(745)9月25日に創建され、石清水八幡宮から分霊を勧請した。別当の弘光寺は源頼朝の待念僧・法印祐尊により祈願所とされ、頼朝から寺領や武具が寄進されたが、天正年間(1573~92)の兵災で全てを失った。

その後、元和7年(1621)に吉井城主の後室より神饌料が寄進され、明治維新まで継続。造営は文明11年(1479)、慶長元年(1596)、寛保3年(1743)の3回が伝わり、慶長元年の棟札には「願主武蔵榛沢郡小林六大夫」と記される。

明治初年に村社となり、明治36年に神明社、同41年に天満宮を境内に合祀。天満宮は天徳2年(958)に河内国から勧請された古社。内陣の騎乗八幡大明神像は、昭和62年に画家六郎田天鈴が彩色を施した。当社は天平17年(745)9月25日に創建され、石清水八幡宮から分霊を勧請した。別当の弘光寺は源頼朝の待念僧・法印祐尊により祈願所とされ、頼朝から寺領や武具が寄進されたが、天正年間(1573~92)の兵災で全てを失った。

その後、元和7年(1621)に吉井城主の後室より神饌料が寄進され、明治維新まで継続。造営は文明11年(1479)、慶長元年(1596)、寛保3年(1743)の3回が伝わり、慶長元年の棟札には「願主武蔵榛沢郡小林六大夫」と記される。

明治初年に村社となり、明治36年に神明社、同41年に天満宮を境内に合祀。天満宮は天徳2年(958)に河内国から勧請された古社。内陣の騎乗八幡大明神像は、昭和62年に画家六郎田天鈴が彩色を施した。

-神社庁発行「埼玉の神社」より抜粋-

🔸御祭神

御祭神は、品陀和気命・比賣神・神功皇后です。

品陀和気命は応神天皇の別名です。

応神天皇の母が神功皇后で亡くなった夫の仲哀天皇の

代わりに、応神天皇を懐妊したまま新羅に遠征・征服

しました。比賣神(応神天皇の妻)と合わせて

「八幡三神」としてお祀りしています。

御祭神は、品陀和気命・比賣神・神功皇后です。

品陀和気命は応神天皇の別名です。

応神天皇の母が神功皇后で亡くなった夫の仲哀天皇の

代わりに、応神天皇を懐妊したまま新羅に遠征・征服

しました。比賣神(応神天皇の妻)と合わせて

「八幡三神」としてお祀りしています。

「応神天皇その生涯と伝説」

・応神天皇:日本第15代天皇であり、後に八幡神として知られる武神となる。

・神功皇后:妊娠中に朝鮮半島へ遠征し、帰国後に応神天皇が誕生する伝説が残る。

・彼の時代には、朝鮮半島から多くの渡来人が移住し、日本の文化や技術が発展した。

「生まれる前から英雄の謎」

・応神天皇には、生まれる前から壮大な伝説がある。

・神功皇后は、彼を身ごもったまま朝鮮半島へ遠征し、「三韓征伐」で勝利を収めた。

・誕生した応神天皇は、のちに国を治め、八幡神として祀られる存在となる。

「武士が崇めた伝説の応神天皇とは?」

・八幡神は、源氏や足利氏をはじめとする武士たちに厚く信仰された。

・その起源は、日本第15代天皇・応神天皇にある。

・応神天皇は武運の神として戦国武将からも崇拝され、多くの八幡宮に祀られる。

・鎌倉の鶴岡八幡宮は、源頼朝が建立し、武士の精神的な支えとなった。

「三韓征伐から八幡神になるまで」

・応神天皇は、母・神功皇后の伝説とともに語られることが多い。

・朝鮮半島との交流が盛んになり、多くの渡来人が技術や文化をもたらした。

・死後、「八幡神」として全国の八幡宮に祀られ、武士の守護神として崇敬される。

🔸御利益

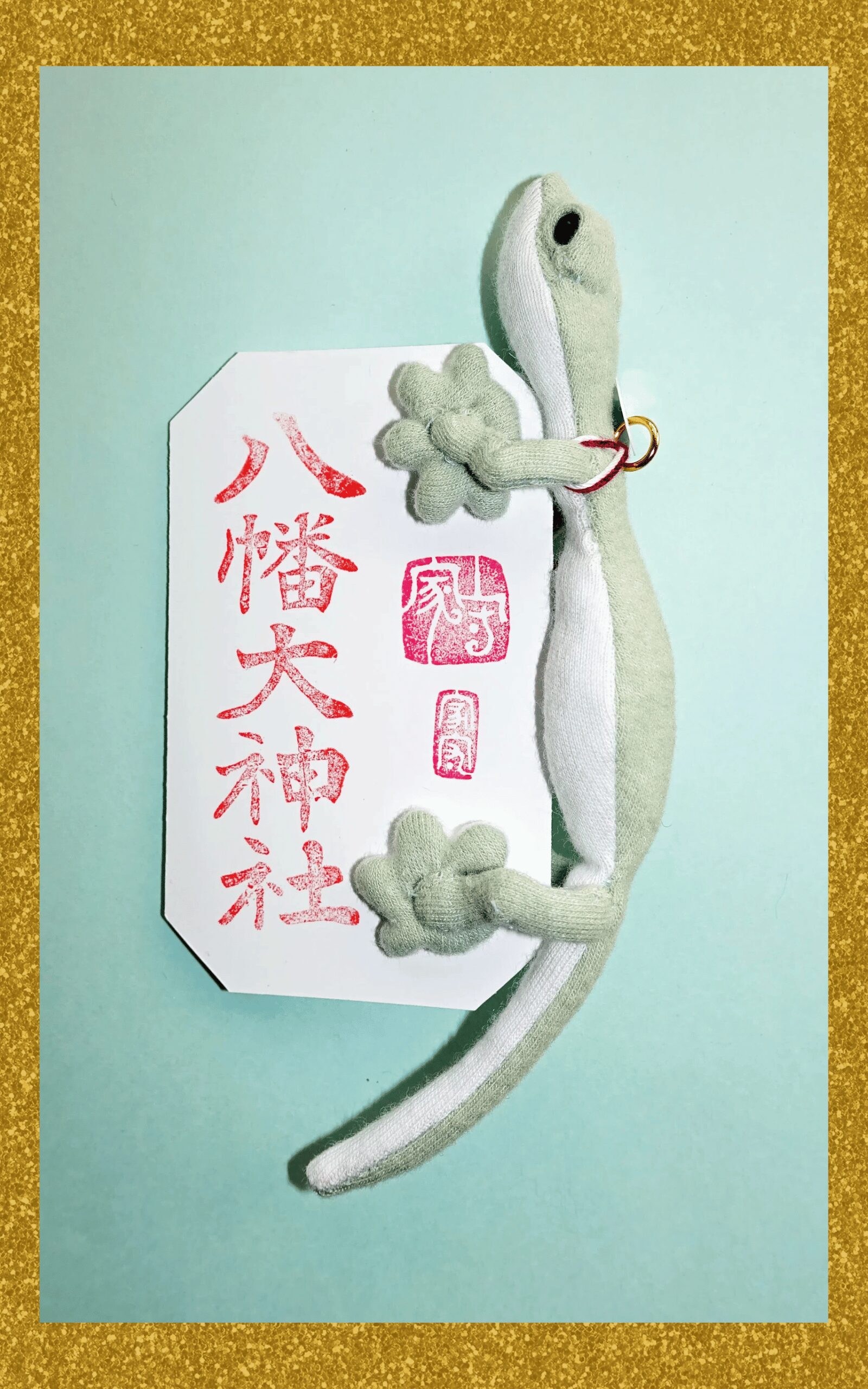

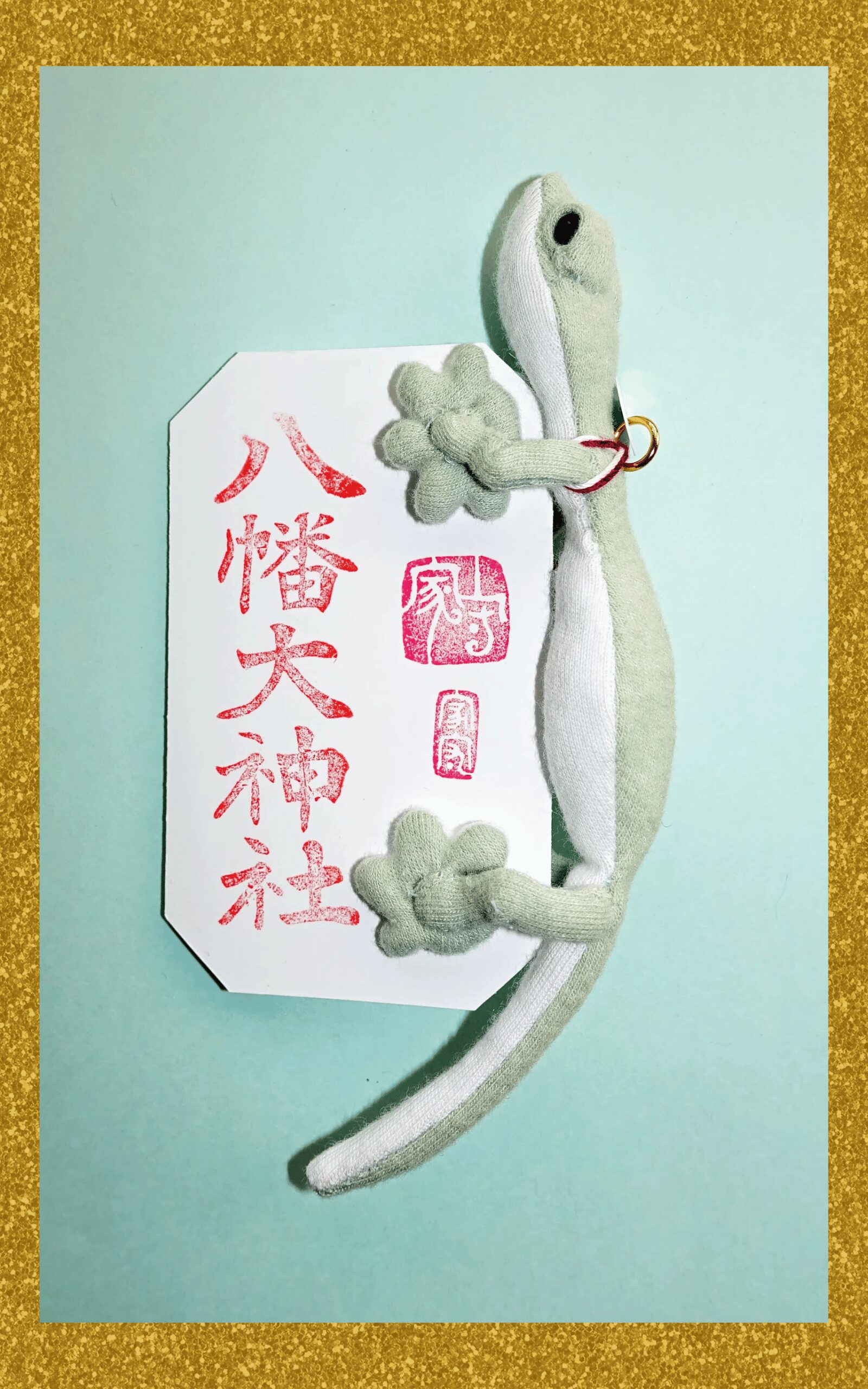

応神天皇を主座とし、神功皇后、比賣神を合わせた三神をお祀りしているため勝負運、仕事運,出世、厄除け、開運、交通安全、金運、家内安全や縁結び、安産、子育てなどの沢山の信仰があります。また、家の守り神として家の繁栄や家族運に縁起の良いヤモリが当社社殿に住み着いていることにあやかり「家守り」を頒布しています。

応神天皇を主座とし、神功皇后、比賣神を合わせた三神をお祀りしているため勝負運、仕事運,出世、厄除け、開運、交通安全、金運、家内安全や縁結び、安産、子育てなどの沢山の信仰があります。また、家の守り神として家の繁栄や家族運に縁起の良いヤモリが当社社殿に住み着いていることにあやかり「家守り」を頒布しています。

🔸天満宮の御由来

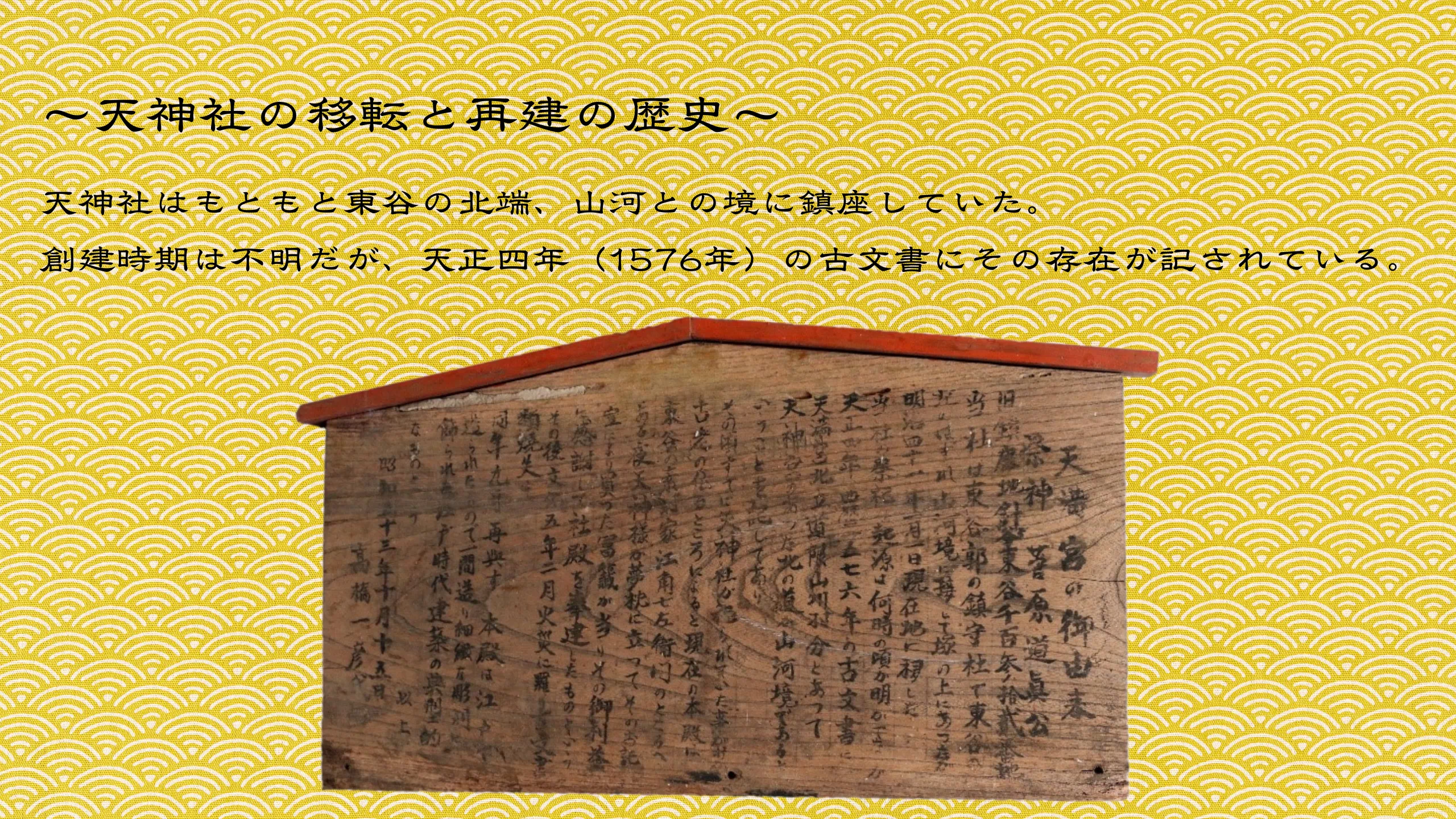

当社はもともと東谷郭の鎮守社で、東谷の北端、山河との境にある塚の上に祀られていたが、明治41年(1908年)1月1日に現在地へ遷座した。

創建時期は不明だが、天正4年(1576年)の古文書に「天満宮北道限山川村分」との記載があり、この頃すでに天神社が祀られていたと考えられる。

また、伝承によると、江角七左衛門の夢枕に天神様が立ち、お告げの通り富籤を買ったところ大当たり。その御礼として社殿を建立したと伝わる。

文化5年(1808年)に火災で古文書を失ったが、同年9月に再建。本殿は江戸で造られ、一間造りの細やかな彫刻が施された典型的な江戸時代建築である。

🔸天満宮本殿の彫刻

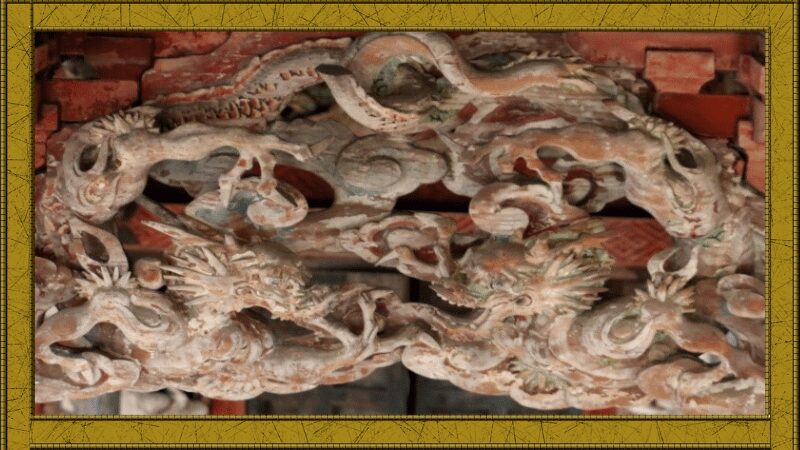

向拝の兎毛通し(懸魚)には、翼のある龍「応龍」の彫刻があります。

古代中国から伝わった霊獣の一種で、翼のある龍とされ、「飛龍」とも呼ばれています。

向拝の虹梁には二匹の龍が絡み合い、左の龍が小さいため「親子龍(子引き龍)」と考えられます。同じ大きさの龍は「双龍」と呼ばれます。龍は水神として火災除けや五穀豊穣を願い、社寺の向拝に彫刻されてきました。

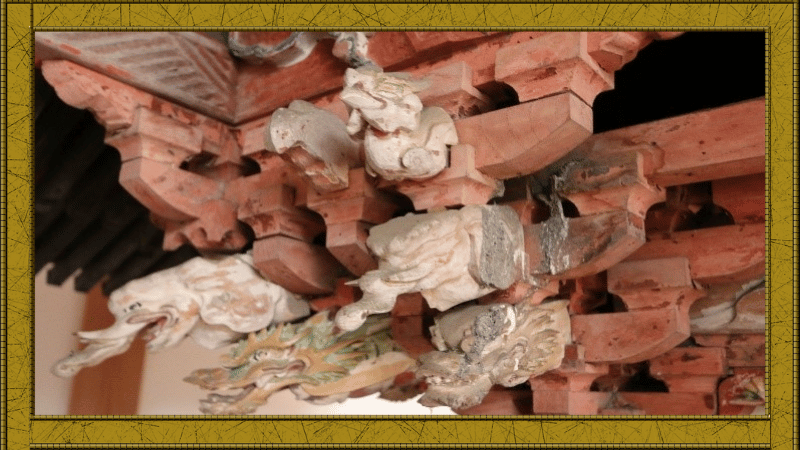

獏は中国から伝わった霊獣で、邪気払いとして信仰され、日本では「悪夢を食べる」と解釈されました。社殿の組物には龍・獏・象・獅子などの霊獣が彫刻され、白象は仏を守護する縁起の良い存在とされてきました。社殿に象の彫刻があるのは、神仏習合の名残と考えられます。

唐子は中国風の髪形や服装をした子供で、唐王朝時代の図柄が日本にも伝わりました。安心して遊べる世の中の象徴や子孫繁栄の願いとして、彫刻の題材にも多用されています。唐子の遊びには獅子舞・竹馬乗り・雪遊びなどがあります。

一番左の唐子は竹馬に乗っています。左から二番目の唐子は笛を吹いているようですが、笛と手が欠落しています。左から三番目の唐子は太鼓をたたいていますが、残念ながら右手が欠落しています。

一番左の唐子の仕草や竹の構図から「雪遊び」と考えられます。「雪遊び」の雪玉の形は通常、もっと丸みを帯びていますが、一番左の唐子が冷たい手を息で温めている様な仕草と、竹は雪遊びの構図に多用されているので「雪遊び」であると思われます。

虎は象を苦手とし、象が入りにくい竹薮が安住の地とされています。そのため、虎と竹の組み合わせは「唐獅子と牡丹」と同様に好まれる図柄です。

唐獅子はインドのライオンが起源で、中国を経て日本に伝わった霊獣です。牡丹は奈良時代に薬用として伝わり、「花の王」として親しまれました。獅子は害虫を防ぐため牡丹の下で休むとされ、この関係が縁起の良い図柄として用いられています。

麒麟は中国神話の霊獣で、平和な時に現れるとされます。殺生せず、肉も植物も口にしません。顔は龍に似ており、蹄のある足が特徴です。